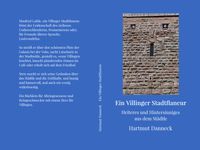

Neuerscheinung August 2025:

Ein Villinger Stadtflaneur

Heiteres und Hintersinniges aus dem Städtle

120 S.

Epubli Verlag

9,99 €

ISBN-10 : 381979963X

ISBN-13 : 978-3819799631

Manfred Laible, ein Villinger Stadtflaneur, frönt der Leidenschaft des ziellosen Umherschlenderns, Promenierens oder, für Freunde älterer Sprache, Lustwandelns.

So streift er über den schönsten Platz der Galaxis bei der Voba, sucht Latscharis in der Stadtmitte, genießt es, wenn Villingen leuchtet, lauscht plaudernden Damen im Cafè oder erholt sich auf dem Friedhof.

Stets macht er sich seine Gedanken über das Städtle und die Zeitläufte, mal launig und humorvoll, mal auch ein wenig widerborstig.

Ein Büchlein für Alteingesessene und Reingeschmeckte mit einem Herzen für Villingen.

Inhalt

Manfred Laible, ein Villinger Stadtflaneur 7

An Fluss und Wiese 9

Lob der Brezel 14

Wundenlecken am Kaiserturm 17

Am Latschariplatz 20

Vielfalt muss sein 25

Erholung auf dem Friedhof 28

Low Carb und Detox 32

Sinnieren im Münster 35

Wenn Villingen leuchtet 39

Panik schaffe ich nicht 42

Völlig losgelöst auf dem Hubenloch 44

Am Platz der Galaxis 48

Wo Schwenningen am schönsten ist 52

Wetterkapriolen 57

Fasnet-Zieschtig: Wie das Leben spielt 60

Am Fenster im Rietviertel 65

Damen im Café: Do kasch sage, wa de wit 68

Der Schock: Deutschland beliebt? 72

Kampf beim Kunstverein 75

Kann ich bitte Arrest haben? 80

Ziellose Streifzüge und Nailstudios 84

Pangender, Mannzufrau oder Butch? 88

Die Nackten im Kurgarten 91

Am Eisweiher: Solarfried und Popo 94

Der bunte Kinderball im Kurgebiet 97

Der Alien in den Ringanlagen 101

Good President Angelina Jolie! 104

Am Magdalenenberg 107

Der alte Villinger 111

Anhang:

Christoph Palanders Enthüllungen 115

Manfred Laible, ein Villinger Stadtflaneur

... Diese Mußestunden kann er ohne Probleme mit einer zweiten Leidenschaft verbinden. Nach Studien in Freiburg und München und einer Karriere im Archivwesen war er lange ein begehrter Trauerredner und, seit zwei Jahren im Ruhestand, bestreitet immer noch zwei bis drei Bestattungen pro Woche. Seine Frau Sabine weiß, dass er das braucht. Was wenige ahnen: Laible nutzt sein Flanieren auch, um aktuelle Eindrücke vom Leben und Treiben des Städtles zu gewinnen oder sich in Bummelpausen in anregende Fachlektüre zu vertiefen.

Und so sieht man ihn durch Villingen streifen, auf Bänkle sitzen, einen Kaffee in der Niederen oder sonstwo genießen oder einige Worte mit alten Bekannten wechseln. Gelernt hat er das Flanieren nicht in Konstanz, seiner Geburtsstadt, sondern während seiner Wanderjahre in Paris, Rom und Neapel.

Ansonsten hat er seine Familie samt Enkeln, seinen Schrebergarten und seine gelegentlichen Treffen im Schott oder daheim mit seinen Bekannten, einem Lehrer aus der Südstadt und einem Bilderrahmenhändler im Rietviertel.

Er versucht nunmehr schon seit 40 Jahren zum echten Villinger zu werden. Es gelang ihm nur halbwegs. Also übt er sich in Gelassenheit und begnügt sich mit dem Lob des Städtles aus der Sicht des Beobachters. Klar, dass während des ereignisarmen Herumschlenderns auch mancherlei Gedanken durch sein Gemüt ziehen, humorvolle, launige und widerborstige.

Als er all das aufgeschrieben hatte und der Drucker sich die Seiten ansah, zeigten sich nach manchen Kapiteln Lücken. Also füllte Laible sie mit kleinen Reimereien, die sich in seiner Schublade fanden.

^_^

An Fluss und Wiese

So, mal vom Ketterer an der Brigach entlang. Die ist gut versteckt. Läuft nahezu unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das Städtle kehrt dem Flüssle irgendwie den Rücken zu. Warum eigentlich? Ist das ein Stiefkind? Wahrscheinlich zu viel Wasser für ein romantisches Bächle und zu wenig für Bootle. Keine rechte Verwendung.

Gut, dass sie die Brigach in den 70er Jahre wenigstens nicht eingedohlt haben wie den Neckar. Wenn da einer gesagt hätte: „Was braucht‘s des? Es goht au ohne“, dann hätten wir in den 2000er Jahren Millionen investieren müssen für die Freilegung.

Auch hier wieder wie meistens in Villingen: Die Flaneure fehlen. Die brauchen einen Fluss, mit Uferweg, Promenade, so etwas wie Quai d‘Orsay oder Lungarno. Für Flaneure essentiell. Sie können stehen und schauen, auch sitzen, und immer geschieht etwas. Es strömt. Endlos. Kannst du eine Minute zuschauen. Oder eine Stunde. Wenn‘s dann in dir selber strömt, dann … kannst du weiter flanieren.

Eigentlich wäre es gut, wenn niemand erfährt, was ich dann alles so zusammendenke. Kann befremden, auch mal irritieren. Aber zu spät: Jetzt ist es ja sogar gedruckt.

Für Flaneure ist es in Villingen oft einfach zu kalt. Hier ist Sommer, wenn man den Wintermantel offen trägt. Nur leicht übertrieben. Und Wintermantel, Handschuhe und Honecker-Pelzmütze behindern jeden Flaneur.

Und noch was: Der Durchschnittsflaneur will ja auch gesehen werden. Bei mir ist das nur ein Nebenthema, aber der Pariser Flaneur ist ja die Referenzgröße, klar. Oder der in Rom. Die wollen ja bella figura machen. Das Dumme: Dazu brauchst du leider andere. Und hier an der Brigach stehst du allein. Kannst du machen, was du willst: Niemand ist beeindruckt. Oder wenigstens neidisch. Alles verpufft.

Wenn dich mal ein Bekannter hier zufällig trifft, fragt er: „Na Manfred, gohts e wengle zum Einkaufe?!“ Keinerlei Sinn für den Stadtflaneur. Nur der eher melancholische Flaneur kommt hier auf seine Kosten. Der ist aber eine Minderheit.

Gut gemeint von den Gartenschauplanern sind die große Steinblöcke. Sollen zum Verweilen am Ufer einladen, wie man so sagt. Nur: Es strömt gerade hier recht schwach, eigentlich kaum. Manchmal muss man genau hinschauen, in welche Richtung es geht. Gegenüber ein Gebüsch, grün, wie es sein soll, Begleitgrün, passt sich unauffällig ins Bild.

Der Blick geht umher, schweift, verliert sich. Kein Punkt zum Andocken, blickmäßig. Eher zum Drüberwegsehen. Aber wohin?

Im Wasser zeigen sich einige Steine. Aber mehr als da zu sein bringen sie nicht zustande. Die Enten taugen nach wenigen Minuten auch nicht mehr. Die machen nichts her. Haben das nicht nötig.

Hoppla. Da sitzt tatsächlich einer, ein Junger. Guckt um sich, sucht was. Jetzt sieht er eine Ente. Jetzt guckt er in den Fluss. Schaut schon wieder weg. Volles Verständnis: Action ist nur sparsam erkennbar. Und er ist kein Flaneur. Meditation macht er auch nicht.

Jetzt der Spielplatz. Nahezu kinderfrei. Ein einziges verliert sich im Klettergerüst. Irgendwo die Mutter auf der Bank. Das Kind versucht vergeblich, die Mutter durch tollkühnes Klettern zu interessieren, aber vergebens. Kommt gegen das mütterliche Smartphone nicht an.

Ah, da vorne kommt die große Wiese, Tonhallengelände. Ein kalter Wind streicht über die Fläche, dieser Mai könnte auch März sein.

Wenn der Fluss schon nervenschonend ist, die Wiese toppt das noch. Still ruht die Wies, und das seit Jahrzehnten. Kommst du daher, bist du sicher, dass dich keine Überraschungen erwarten. Nachher ist wie vorher. Diese Wiese sagt: Ich war, ich bin, ich werde sein.

Ich finde das schön. Es gibt einfach in der oft überwältigenden Flucht der Ereignisse und Eindrücke auch Fixpunkte, an die du dich klammern kannst, wenn es dir zu viel wird. So einer ist das hier.

Das ist für mich ein ganz besonderer Ort. Ein Ort der Leere und Stille. Man klagt ja über überfüllte Innenstädte, Lärm und Hektik und Ablenkung. Hier ist das Gegenprinzip verwirklicht. Du stehst da und kannst deinen Blick schweifen lassen, endlos. Hier bist du nur du und sonst nichts. Bist du im November hier und der Nebel liegt überm Gelände, stehst du fast wie der Wanderer von Caspar David Friedrich in der Landschaft. Zugegeben: ohne Gebirge.

Nur links Grasbüschel, auch rechts, hinten desgleichen, die zeitlosen Wellen einer Prärie. Leise streicht der Wind über die Schollen, und das mitten im Städtle.

Philosophisch gesehen ist das die Verwirklichung des idealen Vakuums, materiell und geistig. Ein Hohlraum, mit nichts drin, kein Busch, keine schnöden Rabatten, kein Trafohäusle, an ein Gebäude gar nicht zu denken. Nicht mal ein Mensch verliert sich auf dieser Fläche. Nur Schopenhauer mit seinem Pudel wäre hier vorstellbar. Sein Glück wäre vollkommen.

Wenn du dir Zeit nimmst und genau hinguckst: Der Ort ist leer von Ideen. Einfach umfassend rein und jungfräulich.

Dieses Villinger Vakuum widerlegt auch die These, dass jedes Vakuum instabil ist und irgendwie gefüllt werden will. Dieses Vakuum hat seine Stabilität längst bewiesen. Es ruht in sich. Eigentlich beneidenswert. Kann ruhig so bleiben.

^_^

Am Latschariplatz

Halb neun, heute früh unterwegs. Latschariplatz. Das ist ein interessanter Name für den Hauptplatz im Städtle. Habe neulich mal im Alemannischen Wörterbuch nachgeschaut: Latschari soll ein törichter, unvernünftiger, ja dümmlicher Mensch sein, der daherschlurft und den Hintern nicht aus dem Nest bringt. Stand wirklich so da.

Wenn ich so herumschaue, fällt es mir schwer, Latscharis zu identifizieren. Scheinen noch nicht wach zu sein, das passt ja.

Schade, kein Bänkle weit und breit. Wäre gut zum Spazierenschauen. Aber hier soll man sich nicht setzen können. Wahrscheinlich dachte die Obrigkeit: Sitzende Latscharis, also sesshafte sozusagen, sind noch lästiger als schlurfende. Die Schlurfenden bewegen sich, wenn auch langsam. Sind aber doch irgendwann weg. Leuchtet ein.

Und Flaneure waren ohnehin nicht vorgesehen. Die bewegen sich nicht wirklich fort. Fortbewegung ist von A nach B. Flaneure haben nur A, längere Zeit kein B. „Wohin Ihr? Nirgendhin.‟ War das Brecht? Egal.

Drüben stehen die fünf alten Italiener, die hier oft stehen. Fast so lange wie der Schlager von Conny Froboess her ist. Träumen aber nicht mehr von Napoli. Das war mal. Sie stehen und fühlen sich wohl. Parlare, oh oh oh oh. Und Gesten, wie man es kennt. Hat was Entspanntes. Die hätten vielleicht das Zeug zum Flaneur. Aber zu fünft kann man nicht flanieren.

Hier am Latschariplatz ist Villingen am villingerischsten. Hier zeigt sich das Städtle, seine Seele. Die Mitte ist leer, nichts stört und steht im Weg rum. Da wollten sie mal einen Brunnen oder ein Denkmal hinstellen, gescheitert. Das Städtle sträubte sich.

Das Straßenkreuz ist glasklar, nüchtern, direkt und ganz unverspielt. Putziges wie in Rothenburg ob der Tauber, krumme Gässchen, verwinkelte Ecken, Treppchen rauf, Treppchen runter: Fehlanzeige. Der Villinger sagt: Mir donts it, des bruchts it. Nur keine Fisimatenten.

Freie Sicht auf die Stadttore. Die Grenzen der Stadt sind nah. Ehrliches Bekenntnis. Man will nicht größer wirken, als man ist.

Das braucht einen fortgeschrittenen Touristen, keinen, der Knalleffekte, Dramen und Opernkulissen sucht. Die gibt es nicht. Kein Fürst und Potentat hat sich hier verewigt mit Schloss, Fontänen und Blingbling wie in Donaueschingen.

Auch die Häuser am Straßenkreuz drängen sich nicht vor, von Protz und Prunk keine Rede. Stehen nebeneinander, jedes mit kleinen, diskreten Besonderheiten.

Ausnahme: das Haux. Das versteckt sich nicht. Zu groß dazu, markant. Breite Brust. Hielt stand, als schräg gegenüber die Blume-Post so wilhelminisch hochkam. Vorbei, verweht, hinüber. Dann Bilka, K&L und was weiß ich. Da drüben fehlt heute was.

Am Haux steht auch die ausdauerndste Eckensteherin von Villingen. Hübsches Mädle, recht keck mit einem roten Täschle. Streckt allen Passanten eine Rose hin. Nicht Parterre, oben am Hauseck, weit über den Latscharis und Flaneuren.

Aber sonst herrscht hier Understatement. Auch bei den Stadttoren: Keines will die anderen übertrumpfen, im Gegenteil. Kann man leicht verwechseln. Touristen verzweifeln: An dem großen Tor sind wir reingekommen, das merken wir uns. Jetzt stehen drei da.

Dass sie überhaupt noch stehen, wie auch die Ringmauer, zeigt wieder die Zähigkeit des Städtles. Nur Unkundige reden da von ewiggestrigem Starrsinn. Die Villinger waren damals stur, und haben heute ihre Mauer, den Park außen rum und drei Tore. Die Frankfurter und Berliner haben abgerissen und bauen jetzt wieder auf. Da war das abgeschiedene Städtle hinterm Schwarzwald klüger.

Nur einen kleinen Luxus leistet man sich, das sind die Fassadenerker. Sind an und für sich unnötig. Wohnraum gewinnt man da so gut wie nicht. Doch Villingen wäre noch nüchterner ohne sie. Wahrscheinlich wollte man das Spartanische auch wieder nicht übertreiben. Also erlaubte man sich diese kleinen Extravaganzen.

Hier der Erker, Obere Straße 9, ehrwürdig, solide, mit Früchten, die hat es im Laden unten gegeben. Oder vorne am Raben dreistöckig, fast schon stattlich.

Oder drüben in der Josefsgasse, mit einem kecken barocken Hütchen oben drauf. Die Erker sind das Lächeln im Gesicht der Fassade. Mal ein wenig schelmisch, mal vornehm, mal behäbig.

Wer die erfunden hat, war ein Flaneur, der zu faul zum Spazierengehen war. Oder einer, der noch mehr Abstand haben wollte. Oder es war eine verhinderte Flaneuse. Saß in ihrem Erker und konnte beobachten, was die Menschen da unten so treiben. Schamlos neugierig, wunderfitzig, aber aus sicherer Deckung heraus. Wie angeblich der Urmensch in der Steppe, der im Busch saß und hinausäugte, und all die Gazellen, Nilpferde, Springböcke, Löwen und Kamele aufs Korn nahm. Die gibt es immer noch, wenn man genau hinsieht.

Allerdings: Erker ist wie Flanieren ohne gesehen zu werden. Auch nicht reden, plaudern, rausschwätzen. Einseitige Kommunikation. Nur Augenmensch sozusagen. Auch ohne Geruch. Muss man mögen.

Vorteil auch: Keiner fragt: Was machsch, was hasch vor? So kommen sie mir ja oft. Im Erker können die Blicke ohne Schuldgefühle gassauf gassab schweifen. Diskreter Genuss ohne Reue. Leute ohne Erker müssen sich ganz offen und ungeniert aus dem Fenster lehnen.

^_^

Erholung auf dem Friedhof

Ist ja meine Arbeitsstätte. Würde eigentlich reichen. Aber ich bin an und für sich auch außerdienstlich gern auf dem Friedhof. Ganz entspannt. Kaum einer kennt mich. Den Ort hat der Stadttourismus noch nicht entdeckt. Eine ruhige Ecke im Städtle. Geradezu totenstill. Wenn nur der Verkehr auf der Bundesstraße nicht wäre.

Ich komm her, wenn ich mal genug habe von der Fußgängerzone. Mal keine Sale-Plakate, keine Spendenabgreifer vom Tierschutz am Latschari mit ihrem gnadenlosen Charme, keine Klamotten-Shops. Nur Bäume, Blumen, Bänkle. Sitz ich gern mal eine halbe Stunde.

Klar, die Toten sind auch da, muss ja sein. Die sind da zu Hause, wenn man das so sagen will. Bei denen bist du zu Besuch. Eine ganze Stadt der Toten, Nekropole.

Da drüben ein Kindergrab. „Suche die Kammertür, suche mein Bettlein mir, Brüderlein, es wird fein, unterm Rasen sein.“ Altes Volkslied, habe ich mal im Chor gesungen.

Ist schon rührend, manchmal, wie die Gräber geschmückt werden. We will never forget you, 2010, und das Unkraut wächst über die Betonengel und die rostigen Buchstaben.

Ja, manche wohnen ja hier besser, gehoben. Da hinten, das ist ja kein Grab, das ist ja ein Tempel, wie im Kurgebiet.

Und da drüben, mein lieber Schieber, das war mein teuerster Toter. Eine Marmorwand, wie Carrara, mit Jesus und gefalteten Dürerhänden. Vielleicht staunt da der unterm Stein selber über seinen XXL-Heiligenschein.

Die Toten mahnen, sagt man ja. Stimmt schon. Es wird wirklich Zeit, dass meine Frau und ich uns mal entscheiden: Erdgrab in Reihe, Urnengrab, Partneranlage mit Stele.

Oder ganz einfach Urnenwand. Da kriegst du bloß ein Schließfach in der Wand, wie auf dem Bahnhof. Nur ohne Umsteigen und Weiterreise. Endstation. Das wäre nicht Kurgebiet, eher Plattenbau.

Oder das neue, das Baumgrab. Blumenablege technisch unmöglich. Keiner weiß, wo du genau bist, eine saubere Sache. Oder Seebestattungen oder das Verstreuen von der Asche irgendwo.

Das wäre mir peinlich, wenn ich extra nach Helgoland müsste und dort auf der Doggerbank hin und herrolle.

Das ist eh wahrscheinlich nicht mehr lang tragbar, saubere Meere, Feinstaubbelastung. Da fällst du noch posthum unangenehm auf. Da sind manche gnadenlos. Und keiner weiß, ob Vergraben oder Verbrennen die bessere CO2-Bilanz hat.

Jetzt mal rechts abbiegen. Da liegt der Thomas Bammenhofer. Die besten sterben als erste. War mein Jahrgang. Und ich lauf hier rum. Unheimlich. „Es ist ein Schnitter, der heißt Tod, hat Gewalt vom höchsten Gott.“

Ach so, ich soll ja noch Aufschnitt beim Metzger Schärtle hole, darf ich nicht vergessen.

Da kommt eine Trauergemeinde daher von der Altstadtkirche. Ich sehe das gern. Aus der Entfernung. Ich gebe zu, ich freu mich, dass ich es nicht bin. Ganz egoistisch. Aber so ist der Mensch. Jedenfalls ich.

Ich höre auch gern die Worte des Pfarrers am Grab. Man ist immer neugierig, wie die Konkurrenz sich macht. Aus der Entfernung. Du versteht es nicht, aber der Ton ist angenehm. Man hört es gern, wenn man es nicht versteht. So genau will ich es nicht wissen.

Einmal ist der Zug an mir vorbeikommen. Fast zu nah. Der Vikar hat unter seinem Priesterrock so bunte Nike-Schuhe angehabt, ich hab immer nur auf die Wahnsinnsschuhe gucken müssen. Mein lieber Schwan! Ohne Priesterrock könnte der sich das nicht erlauben.

Einmal im Jahr mache ich den Stresstest. Ich suche mir eine Bestattung von einem, den ich nicht kenne. Dann komme ich früh und setze mich in die erste Reihe.

Und jetzt der Stress: Ich mache die Augen zu und stelle mir intensiv vor, wie ich da im Sarg liege. Wie einer draußen was sagt, dann das Largo, dann sagt noch einer was, dann läutet das Glöckle, dann Gemurmel, dann die Schritte zum Grab, die Erdbrocken kollern. Dann entfernen sich die Stimmen.

Ich bin allein. Alles überstanden, nicht zusammengebrochen, alles angenommen, in Würde. Ruhe bewahrt. Das gibt mir eine gewisse Kraft. Für das nächste Jahr.

Dann stehe ich auf, bin der letzte im Raum. Die Putzfrau schaut schon misstrauisch. Ich lächle ihr zu. Ja, so geht das.

So, für heute reicht‘s hier. Jetzt zum Schärtle.

^_^

Wenn Villingen leuchtet

September, ein warmer Tag. Der lädt ein, Schönes zu sehen. Das siehst du nicht immer, da musst du in Stimmung sein. Heute bin ich. Oder du musst es wollen, auch dann siehst du es manchmal. Schönes bietet das alte Städtle durchaus.

Erstmal zum Münsterplatz. Sonnenstrahlen auf den roten Quadern der Münsterwände. Der Sandstein leuchtet sanft. „Herbstkräftig die gedämpfte Welt, in warmem Golde fließen“ wäre ein Tick übertrieben. Nichts von Glanz, Fülle, auch nicht von Verspieltheit oder Künstlerlaunen. Es ist ein inniges Leuchten, das man leicht übersehen kann.

Es ist nicht für den Passanten, der schnellen Schritts vorbeigeht, weil er etwas zu erledigen hat. Das Muster der Quader wirkt nicht klar, sondern unregelmäßig, dem Stein folgend und zeigt die Weisheit der Improvisation und des Kompromisses. Die Hand des alten Villinger Handwerkers war hier zurückhaltend am Werk, nicht herrisch und zwingend. Die Wand wirkt fast wie gewachsen.

Hinüber zur Brunnenstraße. Ein angenehmer Ort. Nicht schnurgerade, nicht krumm, nein, eine leichte S-Kurve von der Niederen bis zum Franziskaner. Gestaffelte Häuser, eng zusammengerückt, oft schmale gotische Fenster. Keine Giebelfronten wie in anderen Städten. Dort wirkt das oft stattlich, schmuckvoll. Das gibt es hier nicht. Die Häuser zeigen ihre Traufseite, sozusagen ihre Seite. Bescheiden, zurückhaltend. Als wollten sie ihr Geheimnis wahren.

Oben eine bewegte Dachlandschaft, Dachgauben in allen Formen. An manchen hängt noch die Seilrolle, mit der die Vorräte in den Speicher gehievt wurden.

Wunderbare, zurückhaltende Farben. Einheit in Eigenwilligkeit. Alles hinten abgeschlossen durch den Chor des Franziskaners in feierlichem Rot, mächtig, mit gotischen, endlos hohen Fenstern.

Kleine, sympathische Läden, Antikes, Bücher, Schokolade, Schuhe, Friseur. An einem Haus wachsen noch Tierköpfe aus der Wand, einst eine Metzgerei.

Jetzt über die Rietgasse auf den Platz hinter dem Franziskanerchor, weit, fast großzügig, sparsame Einzelheiten, ein Brunnentrog, Bänkle. Hinten die Stadtmauer mit der Rampe. Hat man da die Kanonen hochgezogen? Dann Kontrast Richtung Süden: wunderbare Gärtchen an der Rückseite der Rietgassenhäuser, lauschige Terrassen und Balkone, still, fast märchenhaft, verwunschen. Dann ragt der Romäusturm empor, baut sich trutzig auf über dem holprigen Kopfsteinpflaster. Massive Quader. Genauso so trutzig wie der gemalte Romäus, breitbeinig, hünenhaft, buntberockt, aber nicht wirklich aggressiv, eher gutmütig, bieder, treuherzig.

Dann links zur Rietgasse. An der Ecke ein lauschiges Plätzle. Der Romäusbrunnen mit einem noblen Brunnentrog, das Wasser plätschert und Sonnenstrahlen flirren durch das Blätterdach des Baums.

So, hinsetzen auf die Bank und nur dem Plätschern des Wassers lauschen. Hier ist wenig los, eigentlich nichts. Das Städtle lebt hier ruhig vor sich hin, mit sich selbst im reinen. Hinter mir das freundliche Gärtchen, umfriedet von einem einfachen Holzzaun. Da sieht es fast ländlich aus. Die Kisten vom „Gemeinsam gärtnern“ passen nicht so ganz. Aber still, heute kein Räsonieren.

^_^

Am Platz der Galaxis

Goethe hat recht: „Alles ist zu ertragen, nur nicht eine Reihe von glücklichen Tagen.“ Vorgestern war super, gestern auch noch im grünen Bereich, jetzt geht‘s mir schon fast zu gut. Jetzt droht der Kipp-Punkt.

Da habe ich ein Gegenmittel. Raus aus dem Riettor und rüber über den Ring. Da liegt er vor mir: der Platz der Volksbank. Von Designern entworfen, hoch gelobt.

Aber ehrlich: Der Platz hat Chancen beim Wettbewerb um den hässlichsten Platz der Galaxis. Ich bin gerettet. Der Tag kann nicht mehr glücklich werden.

Ein kurzer Gang quer über das graue Gelände reicht jedoch nicht. Erst nach einer halben Stunde kommt die Wirkung. Dann aber todsicher. Eine Spielart der Agoraphobie. Schon Dante hat gesagt: „Ihr, die ihr hier eintretet, lasst fahren alle Hoffnung.“ Er meinte die Hölle, aber er kannte diesen Platz nicht.

Halbe Stunde, mich friert innerlich. Aber es muss sein. Also hinsetzen auf eine von den Bänken da. Wobei: Bänke kann man das nicht nennen. Jeder Sitzkomfort ist erfolgreich unterdrückt, Schwünge und Schnörkel sowieso. Die reine Geometrie, elementar.

Ganz komisches Gefühl, wenn du da sitzt. Ach du Schande. Allein. Nie sitzt hier einer. Auch nicht eine. Platz für 20 Leute. Da kannst du mal links sitzen, dann eher Mitte rechts, auch liegen, ausstrecken. Alles geht hier. Jeder, der vorbeigeht, ist froh, dass er nicht da sitzen muss. Ich opfere mich sozusagen.

Ganz allein bist du nicht. Da stehen noch Lampenmasten. Einige, schon fast etliche. Aber unauffällig. Ohne weiteren Ausdruck. Allerdings mit Aufklebern: „System change“, „No border no nation, stop deportation“. Was halt so herauskommt, wenn Betonköpfe weich werden.

Auch Abfallbehälter stehen im Bild. Aber auch die wollen den Gesamteindruck nicht stören.

Dann vor dir ein Brunnen. Man nennt das jedenfalls so. Das muss man wissen. Von selber kommst du nicht drauf. Eine flache Betonschale. Nein, Schale ist geschmeichelt. Eine Scheibe. So wie man sich mal die Welt vorgestellt hat, im Mittelalter. Nur ohne Gott, der die Scheibe damals gehalten hat. Den gibt‘s hier nicht, klar. Oder er war hier, hat den Platz gesehen und ist wieder abgereist.

Kein Wunder, der Platz hat nichts, was dich halten würde. Eher musst du Fluchtreflexe unterdrücken. Ein Schwabe würde fluchen: „Du liabs Herrgöttle vo Biberach!‟ Wo sie recht haben, haben sie recht.

Manchmal kommt Wasser aus der Scheibe, auch wieder unauffällig, sparsam, bescheiden. „Wasser quillt“ wäre übertrieben, „Fontäne“ wäre gar eine Halluzination, da bräuchte es drei Gutedel beim Wein-Glunk, bis man die sieht.

Oben auf der Scheibe das Ding. Das thront über dem ganzen Platz. Glasscheiben nebeneinander. Das beschäftigt den Modulhocker. Was soll das sein? Lamellen vom Kühler? Bienenwaben? Oder die reine Geometrie, multifunktional oder postfunktional? Die Welt ist ein Geheimnis.

Am Tag steht das Ding einfach da. Nachts wird‘s spannend. Meistens steht es da immer noch einfach so da. Wesentlich mehr Stoff für die Fantasie als am Tag, dunkel, noch rätselhafter. Man wartet auf etwas. Fast immer ohne Grund. Manchmal leuchtet das Ding. Wenn, dann aber intensiv. Quietschbunt wie ein Malzer.

Noch seltener der Höhepunkt: Es wechselt die Farbe, wie ein Chamäleon. Oder wie eine Reklame am Times Square. Aber ohne Times Square. Alles ganz geräuschlos. Die Minuten schleichen. Nur der Malzer und die Unendlichkeit. Das Rätsel bleibt.

Wozu der Platz? Jedenfalls hält er die Kunden nicht auf, die zur Voba wollen. Die treibt er beschleunigt vor sich her Richtung Eingang. Der ist hinten. Da muss man umdenken, mitdenken. Wer kommt schon ohne Auto?

Man soll aber nicht nur kritisieren. Der Platz hat seine Verdienste. Grad für Sinnierer. Nichts lenkt ab vom Schweifen der Gedanken. Keine Brunnenfigur, keine Statue, kein Busch, kein Baum. Du wirst auf dich selbst zurückgeworfen. Existentiell.

Wäre ein idealer Ort für eine Aufführung von Becketts „Warten auf Godot“. Man wartet auf den Platz. Oder auf Erlösung. Aber Godot kommt nicht.

So, halbe Stunde um. Die Stimmung ist hin. Erlös ich mich halt. Jetzt eine Butterbrezel beim Rietbeck, als Belohnung.

^_^

Wo Schwenningen am schönsten ist

Mal wieder nach Schwenningen rüber. Unsere Brüder und Schwestern im Osten, die haben es ja nicht leicht gehabt. So nah bei Villingen, fast zu nah. Erst ein Dorf, und dazu noch unter den Augen der Villinger Bürgersleute. Den argwöhnischen Blick kann man sich vorstellen. Oder haben sie einfach drüberweg geschaut? Zu klein für Argwohn?

Aber die Schwenninger haben nie aufgegeben. Mit den Weckern ging‘s bergauf. Villingen hatte Stadtgeschichte, Schwenningen Uhrengeschichte. Dann kam der Strukturwandel, wie man das nennt. Abwicklung. Eigentlich ähnlich wie im Osten, Chemnitz, Cottbus.

Ich gehe immer wieder gern nach drüben. Gelegentlich. Hat einen Vorteil: Hier kennt mich kaum einer. Flanieren kannst du hier völlig losgelöst. So, jetzt mal einen Kaffee hier in der Muslen.

Ich hab noch einen gekannt, Villinger Urgestein, der hat mir gesagt, dass er nie den Fuß über den Steppach gesetzt hätte. Muss man sich mal vorstellen. Man erzählt sich auch von einem Urvillinger, der sich auf dem Sterbebett nach Schwenningen zu seiner Tochter ummelden wollte. Als man ihn entsetzt fragte, warum, soll er geflüstert haben: „Besser es schdirbt einer von dene, als einer von uns!“ Tja, double city, double trouble.

Schon der Name ist eine Notlösung: Villingen-Schwenningen. Vielleicht besser: Venningen. Oder Schwillingen. Schwennillingen. Villenningen. Macht richtig Laune. Oder ganz anders: Gerhardsheim. Oder wie die Sekten und Freikirchler ihre neuen Kolonien genannt haben, so was wie Freudental, Glückswald, Hoffungsau. Alter Schwede, dann lieber doch VS.

Wenn ich so um mich gucke in der Muslen: Das wirkliche Problem ist doch: Villinger und Schwenninger sind sich zu ähnlich. Nicht im Stadtbild. Da müsste man blind sein, wenn man die Unterschiede nicht sieht. Aber in der Mentalität. Schwaben hin, Badner her. Sie gleichen sich fast wie ein Ei dem anderen. Und das gibt immer Ärger. Jedes Ei sucht irgendwas am anderen, was anders ist. Und findet nichts. Das stresst. Wie kann das Ei dort drüben so ähnlich sein? Warum tut es mir das an? Ganz schön fies.

Nicht mal der Dialekt hier ist schwäbisch. Klingt kaum nach Häberle und Pfleiderer, eher nach Ummenhofer und Beha.

Und viel „Isch geh Stadt“ und „Schwör Alta“. Das verbindet ja ohnehin, bis Marxloh und Neukölln.

Der aufregendste Ort in Schwenningen ist für mich aber nicht Muslen oder Marktplatz. Das ist der Alte Friedhof.

Bei den Friedhöfen hat Schwenningen die Nase vorn. Der Alte Friedhof: melancholisch, aber ein Ort, da tut nichts mehr weh. Alles weit weggerückt. Trauer wäre hier merkwürdig, fast auffällig. Du kannst trauerlos hier herumgehen, sitzen und schauen. Trauer muss nicht sein. Trauer muss man sich leisten können. Kann nicht jeder.

Melancholie erfrischt mich. Wie ein Lavendelbad. Nicht zu lange, sonst weicht die Seele zu arg auf. Halbe Stunde, mit schräg einfallenden Sonnenstrahlen, einem herumwuselnden Eichhörnchen. Im April ein Meer von Krokussen, Primeln und Veilchen. Die Allee von schlanken Birken. Und die alten Namen auf den bemoosten Grabsteinen, die da oft schräg aus dem Efeu aufragen. Gestorben 1880, 1910 oder 1930. Gefallen 1940. Die Toten heißen hier alle Benzing, Jauch, Bürk, Kienzle, Schlenker. Könnte man meinen, aber das sind eben die Uhrendynasten mit den stabilen Anlagen. Die Müllers und Schmidts haben auf dem Friedhof nur selten überlebt.

Ich habe hier auch schon geredet, selten. Vor drei Jahren die uralte Ingrid Heilwanger, die zuletzt im Seniorenzentrum drüben lebte. Ich kannte sie seit vielen Jahren. Eine feine Frau, wach, blitzgescheit und mit dem Herzen am rechten Fleck. Mir fiel die Ansprache wirklich schwer. Ging an die Nieren.

Wahnsinnsgrabsteine: Unsrer lieben Tante Anna Schlenker - Wir vergessen dich nie.

Dann die Kriegsgräber. Noch im Tod aufmarschiert in Reih und Glied. Kanonier, Landsturmmann, Infanterist, 18, 26, 21 Jahre alt. Nie Blumen. Passanten gehen schnell vorbei. Man weiß nicht, was denken und wie fühlen. Tote Sieger, kein Problem. Verlierer, die davonkamen, geht auch noch. Aber tote Verlierer? Ist einer der Orte, wo Flanieren kaum möglich ist.

Wenn ich nicht aufpasse, wo mich der Weg hinführt, steh ich bald vor dem Kienzlegrab. Zieht mich magisch an. Grab kann man das nicht nennen. Anlage mit Tempelfront und Schmiedeeisen rund um einen eigenen kleinen Park. Da steht vor dem Tempel ein Jesus, aber ganz ohne Kreuz, eher ein griechischer Philosoph, stark, gütig, abgeklärt, vornehm, geradezu edel, so eine Art Stoiker, ein Mark Aurel. Kein gequälter Schmerzensmann mit zermartertem Körper.

Eine Steinbank daneben, bemoost. Da saß schon 50 Jahre kaum einer. Jetzt sitze ich da.

Nur Stille, keine Bewegung, nur die Vögel irgendwo in den alten Buchen. Weit hinter den Hecken rauscht leise die Stadt.

Der Ort imprägniert dich. Kaum noch lesbare Inschriften: „Ich bin die Auferstehung und das Leben“, „Gott ist in der Wahrheit, und die ihn suchen, müssen ihn in der Wahrheit suchen."

Wenn du da aufstehst nach einer halben Stunde, und es würde einer von der Erzbruderschaft St. Michael oder von den Rosenkreuzern mit einem Aufnahmeantrag vorbeiwallen, du würdest unterschreiben. Aber der kommt dir nicht entgegen.

^_^

Die Damen im Café:

Do kasch sage, wa de wit

So, mein Ecktisch ist frei, sehr gut. Da in dem Winkel hat man seine Ruhe. Kann ich auch durch die Scheibe nach draußen schauen. Lecker, der dunkle Trank. Traumhaft das Buttergipfele. Bei aller Hochachtung vor dem französischen Flaneurwesen: Da kann kein Croissant mithalten. Nicht so schwammig und gebläht, nicht so fettig.

Oh, da kommen drei Damen rein. Kommen trifft es nicht, sie rauschen daher, unter vollen Segeln. Das sind echte Fregatten, keine Jollen oder gar Beiboote. Können sich nicht einigen, wo sie hinsitzen sollen. Man debattiert. Hoffentlich nicht neben mich.

Doch, genau da. Dürrenmatt hat schon recht: Jede Geschichte ist erst zu Ende, wenn sie ihre schlimmstmögliche Wendung genommen hat.

Noch schlimmer, die eine hat mich entdeckt. Lächelt unverschämt freundlich. Scheint geradezu entzückt. Muss ich die kennen? Nehmen wir einfach mal die Zeitung zur Hand und vertiefen uns in die Meldungen des Tages.

„Polizisten in Berlin müssen Kaffeetassen vernichten, weil sie einen blauen Streifen haben, der in den USA von Gegnern der BLM-Bewegung verwendet wird.“ Ja, du glaubst es nicht.

Die Damen reden nicht gerade leise. Ich höre angestrengt weg. Ganz gelingt es nicht. Ich höre aber nur Satzfetzen.

„S isch wäge dem, kasch der‘s denke.“

„Do muesch mitdue, sunsch kasch gli dehom bliebe.“

„Nit gscholte, isch globt gnueg.“

„S isch efange zum lache.“

„Des sieht nint gliech!“

„Des war e Hitz zum Eier briäte.“

„Jo, jo, jo, jo, jo, jo.“

Fantastisch, diese Sprache. Beneidenswert selbstverständlich. Kommunikativ eingespielt. Beziehungsebene ist alles.

Die mit dem Jo jo jo ist die Entzückte, ist abgelenkt vom Gespräch. Schaut immer wieder her. Nicht mehr freundlich. Strenger Mund, verkniffen trifft es noch besser.

„Do mueß ich jetz aber mol sage“

„Do war tote Hose.‟

„An un fir sich“

„Des mueß mol gsait sii.“

„Des kann i nit bruche, vustosch?‟

„So isch‘s halt dann au wieder.“

„Jo, jo, jo, jo, jo, jo.“

Die eine schaut immer noch. Was will die? Sieht aus, als ob sie schaut, ob ich schaue und endlich grüße.

„Des Auto schtau lau“

„Wenn‘s g‘schmeckt hät, ka‘s ruhig umesunsch si.“

„Ich han Maleer mit miene Fiäß.“

„Do sott mr scho mol gsi si.“

„Hauptsach‘ gsund.“

„Do kasch sage, wa de wit.“

„Dees isch richtig“

„Jo, jo, jo, jo, jo, jo.“

Wer ist das nur? Könnte die Kusine vom Buchhalter vom Bestatter Quattländer sein. Aber wie auch immer. Ist schon aufdringlich. Jetzt muss ich mal den Schalk aufblitzen lassen.

Ich schaue ihr tief in die Augen und zwinkere ihr zu. Jetzt habe ich sie erwischt. Sie zuckt zusammen, greift zur Kaffeetasse und dreht mir den Rücken zu.

„It gschimpft isch gnueg globt‟, prägnanter geht nicht. Lakonisch. Villingen, das Sparta des Schwarzwalds.

Überhaupt Sprache. Herrlicher Urwald von Klang und Sinn und Hintersinn. Ich habe ja so meine Lieblingswörter. Ganz oben: saumselig. So ein weicher, träumerischer Klang, naiv, kindlich,

Dann zappenduster, echt norddeutsch, Wilhelm-Busch-Klang. Dann die Märchenwörter immerdar, allerlei, nimmermehr. Und deutsche Romantik: Fernweh, Waldeinsamkeit, gemütlich, geborgen. Kann man nicht übersetzen. Auch schön die Spielereien wie Techtelmechtel, Firlefanz, Wirrwarr, Trara, Tamtam, Sammelsurium.

Holla die Waldfee. Zeit vergessen. Saumselig. Wird Zeit für die Männerrunde im Schott.

^_^

Kampf beim Kunstverein

Kunstverein, Jahresausstellung. Geh ich gern hin. Im Prospekt steht: Das kreative Potential des Oberzentrums. Soll zum Nachdenken anregen und provozieren. Vielfalt und Diversity. Kunst als Spiegel der Gesellschaft. Nun gut. Was man halt so schreibt.

Das las man auch, als der rostige Haken auf dem neuen Klinikum montiert wurde. Soll den Kranken aktivieren, zum Sinnieren anregen: Was bedeutet der Haken? Wem gilt er? Was sagt er mir? Oder für fortgeschrittene Patienten: Ist es überhaupt ein Haken? Was bedeutet er intersektional gesehen? Das soll die Heilung beschleunigen. Nicht durch Freude und Schönheit. Das wäre zu einfach. Nicht zeitgemäß.

Ich gehe nicht zur Ausstellung, um nachzudenken oder mich provozieren zu lassen. Eigentlich im Gegenteil. Für mich ist das ein Ort, wo Leistung gefordert wird. Hochleistung. Die Leistung: Ruhig bleiben, gelassen. Kein Stirnrunzeln. Kein Laut des Unmuts. Ein Aufschrei wäre eh nicht mein Stil.

Ich hab das mal der netten Dame an der Aufsicht erzählt. Hat sie nicht verstanden. Klar, versteh ich ja.

Ah, gleich am Eingang bin ich gefordert. Eine Installation, mit zwei Plastikstühlen, einem grünen Gartenschlauch, der sie umschlingt und drei Kleiderbügeln. Sehr gut! Das ist Kunst, wie ich sie brauche.

Jetzt heißt es loszulassen, abgeklärt zu sein. Das strengt an. Um die Leistung zu steigern, lese ich das Schildchen daneben: Titel „Früher begann der Tag mit einer Schusswunde III, 3500 €‟.

Das spornt mich an. Ganz falsch wäre es, zu grübeln über den Zusammenhang dieser Dinge oder gar den Titel verstehen zu wollen. Das würde ablenken von dem, was ich mir hier abfordere. Ich spüre, wie die Gelassenheit in mir hochsteigt. Ich unterstütze das durch ruhiges Ein- und Ausatmen. Ich gebe alles, und allmählich empfinde ich ein langsames Lockerwerden der Muskeln.

Doch da entdecke ich zwischen den Gartenstühlen ein Kruzifix. Mit roter Farbe übergossen. Acryl, Tempera oder Öl? Egal. Das gibt mir den letzten Kick. Ich spüre, wie ich unwillkürlich mit den Zähnen knirsche.

Das ärgert mich gewaltig. So geht das nicht! Gefordert ist Lockerheit, Toleranz und kosmisches Verstehen. Einssein mit den Gartenstühlen, Dialog auf Augenhöhe mit dem Schlauch.

Ich versenke mich in den Anblick von „Schusswunde III“ und schaffe es, mich zu lockern. Das Kruzifix, die 3500 Euro, der grüne Schlauch: So muss es sein. Ich schaffe es, einverstanden zu sein. Die Welt ist schön!

So, schauen wir mal weiter. Hoffentlich nicht gleich wieder so eine Herausforderung. Nein, jetzt kann ich mich entspannen: Eine große Kugel aus Löwenzahnsamen hängt von der Decke, luftig, leicht und neckisch. Da kann ich mich für Minuten erholen vom geistigen Kampf beim Schlauch. Doch andererseits: Für das Zen des Ruhigbleibens werfen die Pusteblumen nichts ab. Gewogen und zu leicht befunden. Also weiter.

Da trauert mir ein Tafelbild entgegen. Hellgraue Farbbahnen auf dunkelgrauem Grund. Die Bahnen mit körnigem Material bespachtelt. Titel „Jugend 2023“- Material: Acryl, Sand und gemahlene Knochen. Gemahlene Knochen gab‘s noch nicht hier. Da wurde eine Nische entdeckt und besetzt.

Das Kunstwerk ergreift mich. Hier kann ich erneut die Fakirprüfung bestehen. Ich versenke mich in die kompromisslos dumpfe Farbgebung, die bröselige Struktur und die konsequente Vermeidung von solchen kitschigen Farben wie hellblau, rot oder grün. „Ich schaffe das!“ ermahne ich mich und nach einem kurzen Schwanken gelingt es mir, meine innere Ruhe und mein Gleichgewicht zu erhalten, ja zu stabilisieren.

Doch was sehe ich da drüben? Ich schrecke fast zurück. Das da ist an Provokation kaum mehr zu überbieten. Ein Doppelporträt. Zwei Alte, Mann und Frau, Silberhaare und Runzeln, schauen aus einem Rahmen (mit Verzierungen!), er ein wenig schelmisch, sie klug, beide grundsympathisch. Titel: „Philemon und Baucis“. Das waren doch – ja, stimmt, die beiden heiteren Alten, unzertrennlich, die den Zeus … Bei Goethe im Faust waren sie auch dabei. Irgendsowas.

Rein gegenständlich das Ganze, akademische Malweise, leuchtende, ja fast glühende Farben, ausgewogene Komposition im Goldenen Schnitt, gekonntes Sfumato.

Ich bin entsetzt. Ich merke, wie ein reines Wohlgefallen sich von irgendwoher in mir ausbreitet. Meine Blicke wandern auf dem Bild umher, wie sie wollen.

Und dann ist es um mich geschehen: Ich schaffe es nicht mehr gelassen und stoisch zu bleiben. Ich spüre, wie ich lächle, hemmungslos, anstrengungslos, einfach so.

Ich muss die Ausstellung verlassen. Ich bin besiegt. Dieser Provokation war ich nicht gewachsen.

Dieses Bild, ein Skandal. So darf man einfach nicht malen. Kein Pfeil in die Brust des Spießers, geschweige denn den Pfeil dann knirschend umgedreht.

Wenn ich ehrlich bin: Dieses vertrackte Bild geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Wenn ich mich nicht im Griff habe, sehe ich da Sabine und mich. Das ist die Höhe!

^_^

Pangender, Mannzufrau oder Butch?

Mal wieder in den Franziskanergarten setzen. War grad bei der Telekom. Habe ich eine Broschüre mitgenommen, da waren so Männer drauf mit lackierten Fingernägeln und bunten Röcken.

So, blättern wir das mal durch. Woodstock ist jetzt auch bei der Telekom angekommen.

Hoppla, du ahnst es nicht. Was steht da: „Korrekt ist es heute, dass man beim Vorstellen auch sein Pronomen dazusagt.“

Ganz neuer Gedanke, ich habe ein Pronomen. Also „Ich heiße Manfred Laible und meine Pronomen sind er und sein.“ Ich bin da ganz norm..., stopp, das wollen wir nicht sagen, auch wenn wir es wollen dürften.

Aber die Telekom-Leute, die müssen jetzt wollen, mein lieber Scholli. „Tuut, tuut, hallo, ich bin Lara Müller, meine Pronomen sind er und sein. Darf ich um Ihre Pronomen bitten?“

Und da steht: „Noch einfacher ist das neue Pronomen nin, nin statt er oder sie und nimse statt sein oder ihr.“ Beispielsatz:

„Raheem arbeitet bei der Deutschen Telekom. Nimse Arbeitsumgebung unterstützt nimse Transition. Nin arbeitet gern mit nimsem Team zusammen. Raheem zeigt bei der Arbeit gern nimse Persönlichkeit.“

Tja, ich glaube ich verzichte darauf, vorbildlich zu sein.

Da fällt mir ein: Mein Nachbar, der Bernd, der hat jetzt ganz schön Ärger in der Familie. Seine Enkelin, 5. Klasse, hat neulich nach der Schule der Mutter erklärt: Sie will nicht mehr Lisa heiße, sondern Linus. Mensch, da war was los. Die Mutter hat in der Schule angerufen. Hätte sie lieber nicht gemacht. Nichts zu machen. Im Gegenteil.

Der Genderbeauftragte, oder war es die Beauftragtin, hat die Eltern jetzt nachgeschult. Da waren noch Defizite, hieß es. Bei Vielfalt und Akzeptanz und Toleranz. Sie müssen jetzt Linus sagen. Das kriegen sie schon fast hin. In drei Wochen soll die Prüfung sein, da muss das flutschen.

Aber das war erst der Anfang. Dann hat die Lisa, also der Linus gefragt, ob sie jetzt schwul ist, weil sie, also er, doch so für den Max aus der 6. Klasse schwärmt. Und wieder sind die Eltern ratlos gewesen. Das überfordert die ganz klar. Die brauchen wahrscheinlich eine längere Begleitung vom Amt.

Ja, das ist der Fortschritt. Fortschritt. Überhaupt: interessantes Wort. Fortschritt. Warum geht der eigentlich fort? Und wohin?

Der Palander hat mir gestern erzählt, sein Sohn habe angerufen, habe gelacht, aber ein wenig bitter: Der Noah, Palanders Enkel, ist von der Schule gekommen. War ganz stolz. Er hat wieder ein neues Geschlecht gelernt: Genderfluid. Jetzt hat er schon 20 durch, von 60. Letzte Woche hat er die Klassenarbeit geschrieben über Pangender, Mannzufrau, Viertes Geschlecht und Butch. Und da sag noch einer, dass das Niveau in der Schule absinkt.

Wir haben nur zwei gekannt. Mit einem Minimum an Vielfalt und Akzeptanz und Toleranz sozusagen. Ist lange her. Ich habe mich damals verliebt, einfach in eine Frau. Gut, ein paar waren immer andersrum, klar. Aber wenn du das nicht warst, gab‘s immer nur ein Programm. Bloß Frau. Dass es da Alternativen gab, habe ich nicht mal geahnt. Aber ehrlich gesagt, mir reicht das. Bin damit gut durchgekommen bisher.

Aber der Fortschritt ist immer einen Schritt weiter. Kommst du kaum mit, auch wenn du wolltest.

^_^